Kebijakan riset perlu diubah supaya ekosistem riset yang ada saat ini bisa berkembang. Ekosistem riset yang baik akan melahirkan penelitian berkualitas sehingga hasilnya bisa bermanfaat bagi kemajuan Indonesia.

Hal itu mengemuka dalam seminar “Panggung Indonesia 2045: Meet Young Scientists” dalam rangkaian Tempo Media Week, Sabtu (7/12) di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta Pusat. Seminar ini digelar Knowledge Sector Initiative (KSI) bekerja sama dengan Tempo Institute sebagai salah satu upaya KSI dalam meningkatkan kesadaran terkait tantangan utama ekosistem riset di Indonesia. Diskusi semacam ini diharapkan bisa memicu perbaikan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan (litbang) sehingga bisa mendorong proses pembuatan kebijakan publik berbasis bukti, data dan analisis.

Seminar ini mempertemukan para ilmuwan muda dari beragam latar belakang. Mereka adalah pendiri Youth Laboratory dan penulis buku Generasi Phi Muhammad Faisal, peneliti antropologi digital Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ibnu Nadzir, peneliti biomaterial dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Yessie Widya Sari, ilmuwan data UN Pulse Lab Muhammad Rheza serta peneliti independen Rara Sekar dan Ben Laksana. Adapun pembicara kunci seminar ini adalah Ilmuwan Senior Sangkot Marzuki dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.

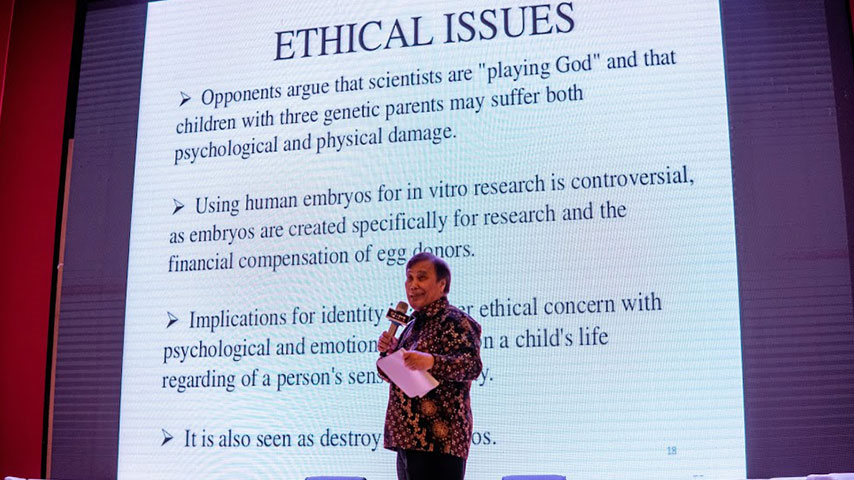

Dalam paparannya, Marzuki menyebut sejumlah tantangan dalam upaya mendorong riset saat ini, yakni pesatnya perkembangan teknologi big data yang harus bisa diikuti untuk mengembangkan penelitian, isu etik terkait hasil penelitian yang menggunakan teknologi termutakhir, batas antara penelitian dasar dan penelitian terapan yang kian kabur, serta pengembangan kegiatan ilmiah di tengah ekosistem yang tidak mendukung.

Marzuki mengatakan, salah satu aspek penting dalam upaya membangun ekosistem riset saat ini adalah adanya pendanaan yang mendukung. Selama ini, dana penelitian sudah dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Namun, pengelolaannya tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian. “Dana riset ada setiap tahun, turun uang bulan Maret, November harus sudah laporan yang berupa laporan satu tahun,” katanya.

Menurut dia, akan baik apabila dana penelitian dikelola oleh satu lembaga otonom yang mendorong para peneliti berkompetisi guna mendapatkan dana. Selain itu, alokasi pendanaan sebaiknya dilakukan dalam jangka panjang, misalnya lima sampai sepuluh tahun, sehingga proses dan hasil penelitian akan lebih maksimal. “Competition is healthy (kompetisi itu sehat), jadi berikan grant (hibah) jangka panjang yang bisa diperpanjang berdasarkan performance (capaian),” tandasnya.

Terkait dengan pendanaan, Ibnu Nadzir berpendapat bahwa salah satu pekerjaan rumah terbesar dalam membenahi ekosistem riset adalah masalah pendanaan. Berdasarkan pengalamannya, model pembiayaan riset yang berasal dari anggaran negara selama ini justru menjauhkan riset dari keberhasilannya. Oleh karena itu, pengelolaan riset harus dijauhkan dari model birokrasi.

Ben Laksana juga menyetujui adanya lembaga pendanaan penelitian yang bisa menyediakan skema penelitian jangka panjang. Namun, ia menyampaikan catatan soal tujuan riset. Selama ini, ada banyak diskusi yang membahas hubungan antara dunia riset dengan dunia industri, dengan asumsi bahwa riset diadakan untuk memenuhi kebutuhan industri sehingga dunia industri mau membiayai riset. Padahal ada banyak jenis riset yang tujuannya bukan untuk memenuhi kebutuhan industri maupun mendukung program pemerintah, melainkan sebaliknya untuk mengkritik kebijakan yang berlaku. Riset semacam itu penting untuk mendorong proses demokrasi yang erat hubungannya dengan kesejahteraan dan kemajuan bangsa sehingga juga perlu mendapat dukungan dana.

Rara Sekar menambahkan bahwa dana dan independensi adalah topik dasar bagi peneliti lepas seperti dirinya. Ia harus memikirkan cara mendapat dana penelitian yang tidak akan mengganggu independensinya sebagai peneliti. Dengan tidak bergabung ke lembaga penelitian tertentu, keterbatasan dana menjadi konsekuensi. Ia mengaku beberapa kali tidak bisa berangkat ke konferensi global di luar negeri guna mempresentasikan hasil penelitiannya karena tidak memiliki dana baik untuk membeli tiket maupun mengurus visa. “Padahal kita perlu hadir dalam dialog global untuk menghadirkan narasi Indonesia. Saya independen, jadi sangat sulit mengakses semua (dana) itu. Jadi ke depan perlu opsi-opsi funding yang lebih luwes untuk peneliti muda supaya bisa menyasar persoalan-persoalan di masyarakat,” ucapnya.

Riset dan kebijakan

Kebijakan dalam pengelolaan riset sangat memengaruhi hasil riset, sebaliknya hasil riset juga bisa memengaruhi proses pengambilan kebijakan. Peneliti Biomaterial Institut Pertanian Bogor (IPB) Yessie Widya Sari menuturkan, beasiswa bonafid yang menyasar mahasiswa pandai untuk belajar di luar negeri tidak menjamin mahasiswa tersebut kembali ke Indonesia. Akibatnya, ada sekian persen sumber daya manusia berkualitas yang hilang. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar mahasiswa jenjang magister di kampus-kampus dalam negeri bisa diberi kesempatan untuk belajar dalam sistem sandwich ke luar negeri mengingat ada banyak penelitian menarik yang dilakukan mahasiswa magister. “Manakala mahasiswa magister memiliki kesempatan untuk ikut program sandwich, saya yakin kualitasnya akan melejit,” katanya.

Selain itu, ia juga menyebut adanya regulasi yang menghambat publikasi penelitian. Untuk penelitian di bidang nanoteknologi, misalnya, hasil penelitiannya di Indonesia sudah ada banyak. Namun, para peneliti belum bisa melakukan publikasi karena terkendala ijin edar karena pemerintah sampai saat ini belum memiliki regulasi terkait produk berbasis nanoteknologi.

Terkait dengan kebijakan riset, Data Scientis UN Pulse Lab Muhammad Rheza mengungkapkan sampai saat ini masih ada kecenderungan dari lembaga pemerintah untuk menutupi data dengan alasan politik. Pemberlakukan aturan tentang keterbukaan informasi publik ternyata tidak serta merta bisa membuat lembaga pemerintah mudah membuka data. Hal semacam itu harus diubah jika ekosistem riset mau diubah ke arah yang lebih baik.

Adapun terkait dampak riset bagi pengambilan kebijakan, Rheza mengatakan pemerintah selalu berupaya membuat kebijakan berbasis data. Akan tetapi, data belum tentu menggambarkan apa yang ada di masyarakat. Suatu data bisa saja menyebut suatu daerah sebagai daerah miskin, namun masyarakat di daerah tersebut belum tentu merasa miskin. Oleh karena itu, selain data yang sudah ada tadi, harus ada data lain yang dikumpulkan oleh para antropolog maupun etnografer. “Makanya kalau mau ambil kebijakan, akan baik kalau big data digabung dengan thick data supaya kebijakannya lebih tepat,” jelasnya.

Pendiri Youth Laboratory Indonesia Muhammad Faisal juga menyebut adanya jarak antara hasil riset dengan permasalahan riil yang dihadapi masyarakat. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi peneliti/dosen di kampus yang lebih disibukkan dengan urusan administrasi. Hasil penelitiannya tentang anak muda sepanjang setidaknya sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa persepsi dunia kampus terhadap anak muda sangat berbeda dengan temuannya di lapangan. “Ketika saya di kampus, teman-teman dosen banyak terbebani admnistrasi dan tuntutan harus riset, padahal riset itu kan art, harus ada inspirasi. Akhirnya yang dikejar jurnal saja. Saya inisiatif bikin lembaga sendiri dan melihat jauh sekali antara anak muda yang saya lihat dengan yang dibicarakan di kampus,” katanya.

Untuk alasan itulah ia bersyukur karena mendirikan lembaga riset sendiri, sehingga tidak ikut hanyut dalam memenuhi tuntutan administratif. Faisal mengingatkan, fenomena berlangsung lebih cepat dari riset akademis. Untuk itu, harus selalu ada inisiatif baru baik dengan membentuk komunitas maupun perkumpulan untuk menangkap masalah di masyarakat sehingga jarak antara riset dengan permasalahan riil di masyarakat bisa ditekan.