Pandemi semakin menambah kerentanan perempuan di sektor pendidikan. Upaya menanggulangi kerentanan itu membutuhkan kerja sama multipihak dengan mengedepankan pendekatan multidisiplin.

Hal tersebut menjadi topik presentasi Zulfa Sakhiyya, peneliti dari Universitas Negeri Semarang dalam acara KSIxChange#36: ALMI Special Scientist Series pada Selasa (21/9) lalu. Forum yang mengangkat judul “Bagaimana Ilmu Sosial Humaniora Dapat Melindungi Kelompok Rentan Akibat Pandemi Covid-19” itu diselenggarakan oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) bekerja sama dengan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI).

Forum tersebut menghadirkan sejumlah pembicara yang memaparkan situasi kelompok-kelompok rentan di Indonesia. Selain Zulfa, pembicara lainnya adalah peneliti seni dan budaya Universitas Negeri Jakarta Aprina Murwanti, Direktur Eksekutif Sajogyo Institute Maksum Syam, peneliti ilmu sosial budaya dan agama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Najib Burhani, peneliti ekonomi Universitas Indonesia Teguh Dartanto, dan peneliti kesehatan Universitas Hasannudin Sudirman Nasir. Inaya Rakhmani dan Evi Eliyanah dari ALMI menjadi moderator diskusi. Acara yang disiarkan di kanal Youtube The Conversation Indonesia ini dilengkapi dengan kehadiran penerjemah dan juru bahasa isyarat.

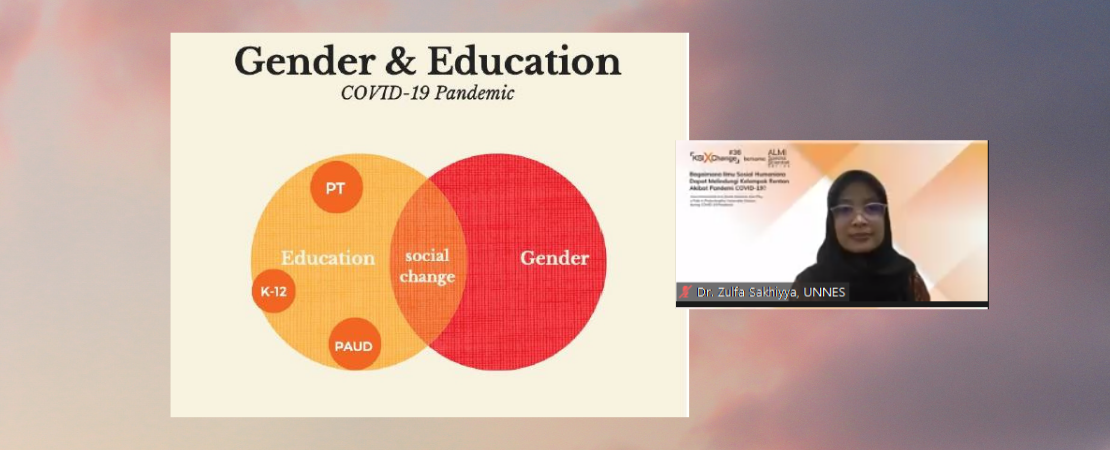

Zulfa, yang selama ini mencurahkan perhatian pada isu-isu pendidikan, mengambil perspektif gender untuk menelaah dampak pandemi. Lebih spesifik, presentasinya merumuskan satu pertanyaan besar: bagaimana pandemi berdampak pada perempuan di sektor pendidikan?

“Pandemi memperjelas kesenjangan yang sudah ada. Pandemi seperti kaca pembesar yang membuat kita paham adanya berbagai ketimpangan di berbagai lini termasuk gender,” jelasnya.

Beda Konteks, Beda Masalah

Presentasi Zulfa merangkum beberapa riset dan studi kasus dampak pandemi terhadap perempuan di berbagai tingkat pendidikan. Mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan usia K-12, dan pendidikan tinggi. Dampak pandemi terhadap perempuan di masing-masing tingkat pendidikan tersebut cukup spesifik dan khas. “Mengingat ada situasi-situasi tertentu yang sebenarnya sudah menjadi problem bahkan sebelum hantaman pandemi,” terangnya.

Di tingkat PAUD, Zulfa menyebut bahwa feminisasi sangat terasa. Ini karena pendidikan anak usia dini dianggap sebagai kepanjangan tangan dari peran ibu di rumah. “Dampaknya adalah mobilisasi perempuan sebagai tenaga pengajar PAUD. Ini dibuktikan dengan tingginya persentase tenaga pengajar PAUD perempuan di Indonesia yang mencapai 90-95 persen,” ungkap Zulfa.

Permasalahannya, mereka bekerja dengan kontraprestasi dan perlindungan yang sangat minim. “Banyak dari mereka bekerja dengan gaji di bawah UMR atau bahkan bekerja hanya dengan semangat suka rela,” tuturnya.

Situasinya semakin menghimpit ketika para tenaga pengajar itu harus mentransformasikan aktivitas belajar yang selama ini berjalan secara tatap muka menjadi aktivitas belajar daring. Terlebih karakteristik pembelajaran PAUD lebih banyak berfokus pada pengembangan psikomotor anak. “Menjadi sulit ketika infrastruktur dan keterampilan digital kita masih belum merata. Akibatnya beruntun, banyak PAUD yang menonaktifkan pembelajaran sehingga guru turut dinonaktifkan bahkan dipecat. Terutama PAUD yg dikelola masyarakat dan swasta,” ungkap Zulfa.

Di tingkat pendidikan K-12 atau SD hingga SMA, kerentanan lebih dialami siswa perempuan. Angka putus sekolah siswa perempuan meningkat, diikuti dengan bertambahnya kasus pernikahan anak. Hal ini selaras dengan temuan Komisi Nasional Perempuan dan Anak Indonesia yang menyebut bahwa angka pernikahan anak meningkat hingga 300 persen selama pandemi.Pernikahan, terutama bagi anak perempuan, sering dianggap orang tua sebagai pilihan untuk bisa mengurangi biaya hidup.

“Padahal perkawinan anak di bawah usia merenggut hak atas pendidikan dan menutup potensi aktualisasi diri yang dampaknya sangat panjang seperti tingginya angka kematian ibu ketika melahirkan, stunting, perceraian, hingga KDRT,” tandas Zulfa.

Di sektor pendidikan tinggi, kerentanan dialami pengajar perempuan. Penurunan produktivitas terjadi seiring kaburnya ruang privat dan ruang publik ketika mode kerja beralih menjadi work from home (WFH). “Tugas dan kewajiban sebagai ibu, istri, dan tenaga pengajar lebur. Beban domestik menjadi beban tambahan setelah beban publik,” terang Zulfa.

Situasi tersebut membawa bermacam ekses, mulai dari dampak terhadap kesehatan mental hingga kian berkurangnya waktu karena dihabiskan untuk melakukan transisi pembelajaran dari tatap muka menjadi daring. Selain itu, berbagai tugas administratif bagi tenaga pengajar perempuan yang mengampu jabatan di kampus kian menambah beban mereka. “63 persen partisipan dalam penelitian mengaku tidak ada waktu tersisa untuk menulis dan publikasi karena waktu, tenaga dan pikiran tercurah untuk beban-beban itu tadi. Padahal produktivitas akademik merupakan kunci utama peningkatan kualitas dosen,” tandasnya.

Peran Multi Pihak

Zulfa menandaskan, perlu kerja sama lintas sektor untuk menanggulangi persoalan yang dihadapi perempuan di dunia pendidikan selama pandemi. “Ini isu penting sehingga perlu ada intervensi sosial,” terangnya.

Pada kasus guru PAUD, misalnya, perlindungan hukum serta jaminan sosial untuk guru PAUD bisa menjadi solusi. Percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) bisa menjadi solusi untuk menanggulangi tingginya pernikahan anak. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan tenaga pengajar perempuan di tingkat pendidikan tinggi, kebijakan adminstrasi perlu diintegrasikan dengan kebijakan lainnya, termasuk dengan memberikan insentif.

Ia menekankan, upaya melihat dampak pandemi bagi kelompok rentan tidak cukup dengan menggunakan satu perspektif. Pada titik inilah ilmu sosial humaniora memiliki peran penting, sekaligus memberikan pemahaman lebih akan kebutuhan kelompok-kelompok rentan agar tidak semakin termarjinalkan.

Pandemi Covid-19 menjadi krisis multidimensi yang perlu direspons oleh berbagai pihak dengan kolaborasi keilmuan multidisiplin dengan pendekatan inklusif dan keberpihakan yang jelas terhadap kaum rentan. “Ada intersectionality, kombinasi identitas sosial yang saling bertaut. Seperti gender, umur, pekerjaan dan kelas sosial. Menelaah persilangan itu dapat membantu menemukan solusi yang baik,” tutupnya.